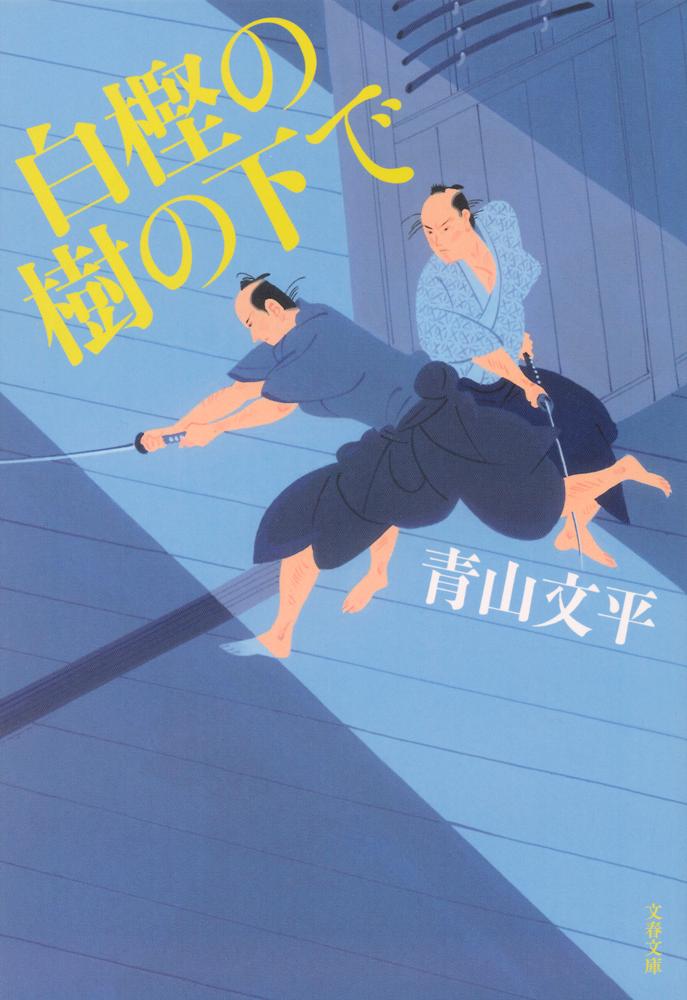

白樫の樹の下で

文春文庫

青山 文平

2013年12月4日

文藝春秋

715円(税込)

小説・エッセイ / 文庫

賄賂まみれだった田沼意次の時代から、清廉潔白な松平定信の時代に移り始めた頃の江戸。幕府が開かれてから百八十年余りたった天明の時代に、貧乏御家人の村上登は、道場仲間と希望のない鬱屈した日々を過ごしていたが、ある時、一振りの名刀を手にしたことから物語が動きだします。第18回松本清張賞受賞作。

本棚に登録&レビュー

みんなの評価(4)

starstarstarstar

読みたい

2

未読

2

読書中

0

既読

20

未指定

166

登録しました。

close

ログイン

Readeeのメインアカウントで

ログインしてください

Readeeへの新規登録は

アプリからお願いします

- Webからの新規登録はできません。

- Facebook、Twitterでのログイ

ンは準備中で、現在ご利用できませ

ん。

シェア

X

LINE

リンク

楽天ブックスサイト

楽天ブックスアプリ

© Rakuten Group, Inc.

キーワードは1文字以上で検索してください

Readeeユーザー

(無題)

白樫の樹の下には、伝説の剣豪にして漂泊の武芸者・佐和山正則の道場があった。この道場で修行に励むのが青木昇平・村上登・仁志兵輔の3人であった。徳川の平和の世に、武の世界にしか居場所を見い出せない青年たちであった。 パックスロマーナとは、ラテン語でローマによる平和という意味である。英国の歴史学者ギボンは五賢帝時代を人類が最も幸せであった時代と呼んだ。つまり平和であれば、そこに暮らす人々に豊かさを配当出来るのだ。何もこれはヨーロッパに限るものではない。バックストクガワ、我らが江戸時代は重農主義の経済体制であったにも関わらず、商業の著しい発展を見たのである。 貨幣経済の元で豊かな商人が出現する一方で固定化された身分制度にがんじがらめになっていたのが武士階級であった。彼らは先祖が関ヶ原でどのような活躍をしたかによって、石高が決まっていた。この物語に登場する3人は、小普請組の武士の家に生まれた若者たちである。小普請組とは無役のことである。つまり身分こそ武士であるが、職業を持たないのであるから、サラリーが入らない、ギリギリの生活を余儀なくされる武士である。いわばパックストクガワの負の配当と言っても良いだろう。 支配階層としての矜持と現実の困窮を見事に言い表したのが「武士は食わねど高楊枝」であろう。この言葉を武士のプライドを高々と謳いあげたものとみるか、あるいは建前と本音との間に葛藤を覚えつつも建前に終始せざるを得ない日本人の精神性とみるか、人様々であって良いと思う。 私たちが生きる現代日本社会は、自由で豊かさに満ちて見える。さらに個人の努力でステップアップも可能という事になっている。しかしこれは建前に過ぎず、ひとたびセーフティーネットからこぼれ落ちると、再浮上はまず不可能であるとの本音を漏らす若者も多い。生きづらさを抱えて日々を過ごしているのだ。昇平・登・兵輔の葛藤を現代青年に重ね合わせるのは、それほど無謀とは言えないのではなかろうか。 白樫の樹の下に集った3人の青年剣士は、やがて別々の道を歩みだす。そして、逡巡しつつも我が身の行くべき道を見出した登に読者は清涼感を味わうだろう。これは作者の若者へのエールではなかろうか。

全部を表示 いいね0件

いいね0件