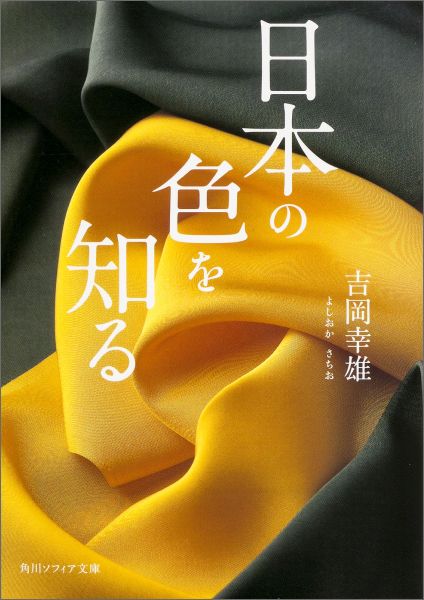

日本の色を知る

角川ソフィア文庫

吉岡 幸雄

2016年3月25日

KADOKAWA

1,188円(税込)

ホビー・スポーツ・美術 / 文庫

化学染料を使わずに天然素材で糸や布を染めていた時代の色彩とは。植物染による日本の伝統色を追究してきた著者が、折々の季節、行事にまつわる色を解説。物語や歌に込められた四季の想いを手掛かりに、古来の色彩感覚を甦らせる。紅花、藍、刈安などによる古法の染色方法を解明しつつ、古くは平安時代にさかのぼり、日本人が色とどのように付き合ってきたかを紹介。美しいカラー写真とともに綴る、「日本の伝統色」入門書。

本棚に登録&レビュー

登録しました。

close

ログイン

Readeeのメインアカウントで

ログインしてください

Readeeへの新規登録は

アプリからお願いします

- Webからの新規登録はできません。

- Facebook、Twitterでのログイ

ンは準備中で、現在ご利用できませ

ん。

シェア

X

LINE

リンク

楽天ブックスサイト

楽天ブックスアプリ

© Rakuten Group, Inc.

キーワードは1文字以上で検索してください

みんなのレビュー