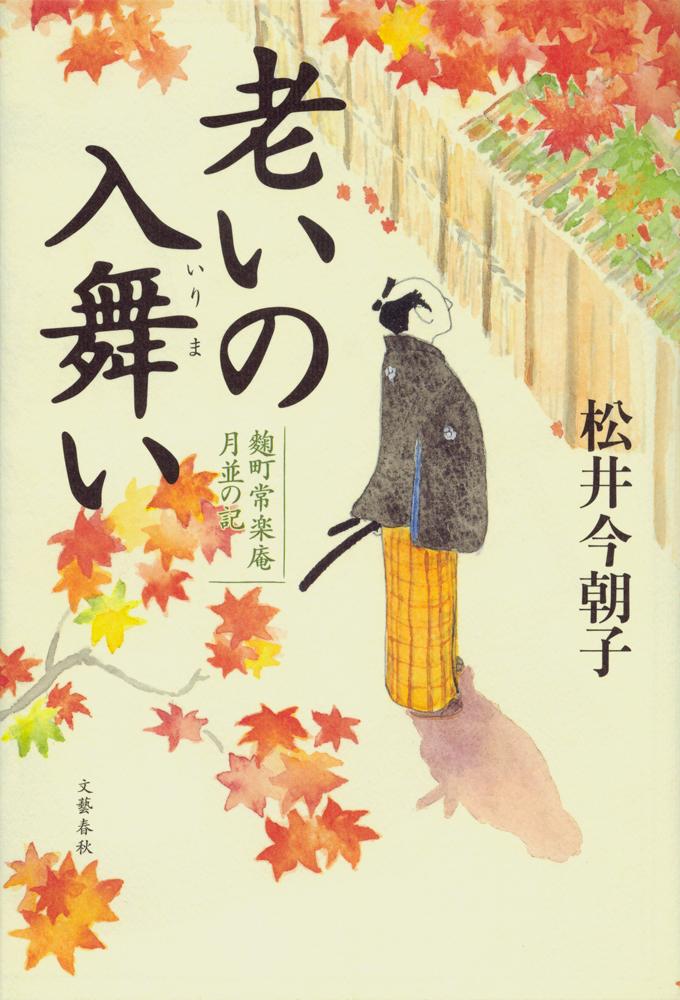

老いの入舞い 麹町常楽庵月並の記

松井 今朝子

2014年6月12日

文藝春秋

1,650円(税込)

小説・エッセイ

弁財天を祈った翌日、祝言間近の娘が消えた。賊は三百両の身代金をー。火事で不運に命を落とした嘉村屋惣兵衛。一人娘のりつは火付けが原因と訴える…。茶屋の看板娘が殺された。仁八郎は下手人を大店の息子と睨んで調べを進めたが…。お堀に浮かんだ娘の死体と、赤坂田町の男女の相対死に隠された共通項が?北町奉行所定町廻り、新米同心・間宮仁八郎の江戸麹町事件帖。

本棚に登録&レビュー

みんなの評価(3)

starstarstarstarstar

読みたい

0

未読

0

読書中

0

既読

5

未指定

11

登録しました。

close

ログイン

Readeeのメインアカウントで

ログインしてください

Readeeへの新規登録は

アプリからお願いします

- Webからの新規登録はできません。

- Facebook、Twitterでのログイ

ンは準備中で、現在ご利用できませ

ん。

シェア

X

LINE

リンク

楽天ブックスサイト

楽天ブックスアプリ

© Rakuten Group, Inc.

キーワードは1文字以上で検索してください

Readeeユーザー

(無題)

江戸八百八町の民政全般を担っていたのが北と南の両町奉行所である。その守備範囲は司法・行政・治安維持にまで至る。スタッフは与力が南北奉行所に25名ずつ、その配下となる同心は100名ずついた。50万人の町人の人口に比べると、南北合わせて250人程度という非常に少ない人数だから多忙を極めることになる。ところで、町人になじみが深かったのは定町廻り同心である。彼らは決められた地区を担当し、巡回・治安維持にあたった。着流しに巻羽織と言えば『粋』そのものであった。裾乱れも気にせずに大股で街中を闊歩する姿は畏敬と憧れの的であった。本編の主人公・間宮仁八郎は『見習』が取れたばかりの新米定町廻り同心である。担当地域は半蔵門から四谷見附までの麹町界隈である。 さて、主人公・間宮仁八郎が新米同心であれば、年齢は20歳代前半となろう。にもかかわらず『老いの入舞い』とは一体どういうことであろうか。実はもう一人、老いに相応しい影の主役がいたのである。かつて大奥で「滝山様」と呼ばれ、現在は出家姿となって市井に暮らす年齢不詳の女性・志乃である。この女性が麹町に隠棲の庵を結んでいたのである。奉行に指示されてこの庵に出入りするようになった仁八郎。2人の身辺で難件が多発する。かくして、正義感と行動力の仁八郎、知謀と人脈の志乃、凸凹コンビの誕生である。

全部を表示 いいね0件

いいね0件